Les pétards mouillés de 2011

Par Shane Fenton • le 28/10/2012 • Entre nous •Il n’y a pas si longtemps, chaque année entraînait son lot de polémiques autour du jeu vidéo. Il faut dire que la matière ne manquait pas : le déclencheur pouvait être une tuerie, la parution (ou la seule annonce) d’un jeu, la publication d’un livre ou d’une étude scientifique, ou le coup de gueule d’une personnalité bien établie médiatiquement. Et quand on parlait de « polémique » à leur sujet, ce n’était pas à la légère : elles pouvaient s’étaler sur plusieurs mois, être largement couvertes par la presse généraliste, donner lieu à des échanges particulièrement virulents, entraîner des conséquences politiques et judiciaires importantes (actions en justice, projets de loi visant à l’interdiction des titres les plus « violents »…), voire provoquer le retrait pur et simple de certains jeux. Un exemple parmi d’autres, assez récent (2010) concerne le reboot de Medal of Honor, censé se dérouler pendant la guerre en Afghanistan. Il a suffi que les ennemis soient désignés par leur nom de « talibans » et qu’il y ait la possibilité de les incarner lors des parties multijoueurs pour déclencher une controverse de deux mois (qui a culminé avec l’intervention de ministres de 3 pays différents : Canada, Grande-Bretagne et Danemark) jusqu’à ce que l’éditeur décide finalement de remplacer « talibans » par « insurgés ».

Or, l’année 2011 a dérogé à la règle. On peut même dire que ce fut l’année des pétards mouillés, parce qu’elle n’a généré aucune polémique d’envergure. Quelques brèves escarmouches sans lendemain, rien de plus. Et c’est d’autant plus surprenant que la matière était toujours là. Il y en avait même beaucoup plus qu’à l’époque de la tuerie de Columbine en 1999, qui avait représenté un tournant dans la critique de la violence vidéoludique. Mais rien n’y a fait : le feu n’a pas pris.

1/ Les jeux

Autant commencer par le cœur du sujet : il ne peut pas y avoir de controverse sur les jeux vidéo s’il n’y a pas de jeux vidéo controversés. D’ailleurs, c’est un jeu, Death Race 2000, qui en 1976 fut à l’origine de la première polémique dont l’histoire a retenu le nom. C’est encore un jeu, Mortal Kombat (secondé par Night Trap), qui en 1993 a déclenché une tempête politico-médiatique à l’origine de la création d’un système de classification, l’ESRB, et d’un syndicat représentant les intérêts des éditeurs de jeux, l’IDSA (devenu plus tard ESA). Longtemps après, le nom de Mortal Kombat a été invoqué pour symboliser tout ce qui n’allait pas dans le jeu vidéo, avant d’être remplacé par d’autres figures totémiques comme Doom ou Grand Theft Auto (ou Counter-Strike en Allemagne). D’autres titres de moindre envergure ont été malgré tout à l’origine de controverses de grande ampleur. En réalité il suffisait, même pas d’un jeu, mais d’un simple mod (comme Hot Coffee pour GTA : San Andreas) ou d’une campagne de pub « borderline », pour déclencher une tempête politico-médiatique aux proportions démesurées. A titre d’exemple, la promotion maladroite de Rule of Rose en Italie a failli déboucher sur une action concertée des pays européens pour blacklister certains jeux et les proscrire sur tout le continent. On citera également les bricolages amateurs à la V-Tech Rampage, qui ont permis aux uns et aux autres d’avoir leur quart d’heure de gloire à peu de frais. Ce qui caractérisait la plupart de ces jeux, amateurs ou commerciaux, c’est que leurs détracteurs se sentaient obligés d’en parler sur la place publique comme s’ils étaient investis d’une mission divine. Tout le monde devait avoir un avis dessus, de préférence le même. Tout le monde devait faire part de son indignation, il fallait montrer aux autres qu’on était dégoûté par ces jeux, et parfois appeler plus fort que les autres à leur interdiction.

En ce sens, School Shooter : North American Tour, représentait le jeu polémique ultime (même si ce n’était en fait qu’un mod), celui dont les pires détracteurs de la violence virtuelle n’auraient jamais osé rêver. Voilà un projet qui représentait la synthèse absolue de tous leurs griefs, de tous leurs fantasmes, au sujet des jeux « violents ». Un projet conçu comme un énorme troll par un site de trolls professionnels, comme le montre l’interview de l’un d’entre eux au site The Escapist, capable non seulement de balancer les choses les plus abjectes calibrées pour attirer l’attention, mais aussi de disséminer assez d’arguments qui seront sûrs de trouver un écho chez certains lecteurs, que ce soit sur la catharsis, sur Jack Thompson, sur la liberté d’expression, ou sur ce qui fait qu’un jeu vidéo est « fun ». On peut ajouter que lui et ses compères étaient parfaitement conscients de ce qu’il faisaient, qu’ils étaient totalement décomplexés par rapport à ça, et qu’ils avaient une vision claire et cohérente du jeu vidéo. Des trolls de compétition, qui ont même réussi à attirer l’attention de Jack Thompson, leur « héros ». Pour quel résultat ? Des clopinettes, en fait. Bien sûr, le projet a bénéficié d’une petite couverture médiatique : quelques articles (plus spécialisée que généraliste), quelques reportages télévisés, et comme indiqué un peu plus haut, une intervention assez molle de Jack Thompson. C’est bien peu comparé à des produits comme V-Tech Rampage. Il est vrai qu’il ne s’agissait que d’un projet de jeu, pas d’un produit fini (à supposer qu’il ait vraiment été entamé). Il est également vrai qu’il a rapidement été retiré de ModDB, et qu’une majeure partie de la presse généraliste a déboulé à ce moment-là, c’est-à-dire au moment où la polémique était étouffée dans l’œuf. Quoi qu’il en soit, le projet comme ses auteurs sont retournés dans l’anonymat dont ils n’auraient jamais dû sortir.

Qu’en a-t-il été des jeux du commerce ? Fox News a bien essayé de faire monter la sauce avec Bulletstorm, mais sans succès… sauf si l’on considère comme un « succès » le lynchage de Carole Lieberman à cause d’une stupide sortie sur l’augmentation des viols et la présence de scènes de sexe dans les jeux vidéo. Mais il ne s’agissait là que d’une affaire interne à la presse spécialisée, sans que les médias généralistes ne viennent relayer la pseudo-« controverse ». A la rigueur, on peut mentionner We Dare d’Ubisoft, dont la sortie a été bloquée aux États-Unis comme en Angleterre, tout ça à cause d’un trailer soi-disant osé. Mais « l’affaire » a été réglée en une poignée de jours, et le jeu est disponible sur Amazon.com sans que personne n’y trouve à redire. A l’opposé, avec la campagne de pub « Your Mom Hates Dead Space 2« d’Electronic Arts, le dégoût (supposé) des mères de famille pour la violence vidéoludique est devenu un titre de gloire et un argument publicitaire.

2/ Les personnes

J’ai déjà parlé en d’autres lieux des « croquemitaines » du jeu vidéo, et du décalage qui existe entre les deux grandes figures du passé (Familles de France et Jack Thompson, apparus au même moment) et les pâles imitations de maintenant. Je me contenterai de rappeler quelques faits. L’action initiale de Familles de France contre les jeux « violents », lancée en février 1999, a eu plusieurs effets. Tout d’abord, les principales grandes chaînes de magasin ont retiré de la vente les jeux incriminés, tandis que les boutiques spécialisées les vendaient sous cloche. Ensuite, la couverture médiatique (presse, radio, télévision…) a été abondante tout au long de l’année, et très majoritairement hostile aux jeux vidéo. Il est vrai que la tuerie de Columbine, survenue peu de temps après le lancement de l’opération, n’a rien arrangé. Enfin, le SELL s’est senti contraint de bricoler une nouvelle classification pour calmer le jeu, sans grand succès. De son côté, Jack Thompson a été le pionnier des actions en justice contre les éditeurs et développeurs de jeux vidéo, non seulement après les tueries de Paducah et de Columbine, mais aussi après le suicide de Shawn Wooley, le joueur compulsif d’Everquest. Il a été au premier rang des critiques contre la violence des jeux vidéo, notamment ceux de Rockstar Games (GTA, Bully, The Warriors…), mais aussi contre l’addiction et le militarisme (America’s Army). Les médias généralistes américains ont fait de lui leur « expert » favori sur ces questions, une position renforcée par le mutisme volontaire de l’industrie qui considérait qu’en l’ignorant, il finirait par s’en aller. Il a contribué à modeler la critique vidéoludique contemporaine plus que tout autre avant ou après lui. Plus, même, que son ami Dave Grossman, dont il a contribué à populariser la théorie des « simulateurs de meurtre ». En effet, même si c’est Grossman qui a élaboré cette théorie, et même s’il était fréquemment cité à ce sujet dans la presse, c’était Thompson qu’on voyait à la télé, au prétoire, et jusqu’au Congrès, où il écrivait des projets de loi restreignant la vente de jeux « violents » au mineurs. L’un d’entre eux a même été voté en Louisiane, avant d’être déclaré anti-constitutionnel.

Dans les deux cas, il est difficile d’égaler un tel pedigree, d’avoir une influence comparable. C’est sans doute pour cette raison que la relève n’a pas été assurée. En France, Nadine Morano a fait l’objet d’un culte d’autant plus démesuré qu’elle n’a rien fait de concret sur (ou contre) les jeux vidéo. Quelques déclarations sans lendemain, et c’est tout. Aux États-Unis, depuis que Jack Thompson a été discrédité et radié du barreau, personne n’a voulu prendre la relève. Dave Grossman et les autres sont toujours là, mais on ne les entend plus beaucoup, et les médias généralistes ne sont plus aussi unilatéralement de leur côté. Carole Lieberman, déjà citée à propos de Bulletstorm, n’a pas fait illusion plus de quelques semaines, avant de retomber dans l’oubli. En Allemagne, les Christian Pfeiffer et autres Werner Hopf sont moins actifs. Certes, il y a toujours Manfred Spitzer, qui vient de sortir un livre sur la « démence numérique », mais celui-ci se préoccupe davantage de « nouvelles » technologies au sens large que de jeux vidéo. En Suisse, Roland Näf a fait illusion avec son association contre la violence des médias, et on l’a un peu entendu quand Duke Nukem Forever est sorti. Mais ça n’est pas allé plus loin.

3/ Les tueries

Avant la tuerie de Littleton-Columbine en 1999, d’autres évènements dramatiques ont servi d’illustration aux attaques contre la violence des médias. Notamment la fusillade de Jonesboro, un an auparavant, qui a horrifié l’Amérique (les tueurs étaient âgés de 13 et 11 ans) et donné lieu à toute une littérature sur les effets destructeurs des images violentes. En France, c’est Super Mario 2 qui, en 1993, a été accusé d’avoir rendu fou le preneur d’otages de la maternelle de Neuilly. C’est dire s’il ne fallait pas grand-chose pour que le lien avec les jeux vidéo se fasse. Et quand on n’y pense, il n’a pas fallu grand-chose non plus à propos des fusillades de Columbine et d’Erfurt (en 2002). Dans le premier cas, les deux tueurs jouaient à Doom et à Duke Nukem 3D, qui étaient déjà considérés à l’époque comme des antiquités, et qui étaient des modèles d’imprécision. Dans le deuxième cas, les détracteurs des « killerspiele » ont concentré toute leur fureur sur Counter-Strike alors que rien ne permettait d’affirmer que le tueur y jouait (en revanche, il s’adonnait à Soldier of Fortune, beaucoup plus incriminant… mais mis à l’index en Allemagne). Et pourtant, ces deux tueries ont eu un impact considérable et inégalé sur le traitement politico-médiatique du jeu vidéo. Depuis Columbine, la théorie des « simulateurs de meurtre » a rencontré un écho international, et c’est devenu le grief numéro un contre les jeux « violents », à savoir qu’ils sont accusés, non seulement d’inciter, mais aussi d’entraîner à la violence. Depuis Erfurt, les jeux violents sont qualifiés en Allemagne de « killerspiele » (« jeux de tueurs »), et la question de leur interdiction totale revient régulièrement sur le tapis, surtout avec les fusillades plus récentes (Emsdetten en 2006, Erfurt en 2009).

Avec le double massacre d’Oslo et d’Utøya, en Norvège, et le manifeste de celui qui l’a perpétré, les attaques contre la violence vidéoludique auraient pu atteindre leur paroxysme. En effet, pour la première fois, un tueur de masse documentait avec précision sa passion pour les jeux vidéo et leur utilisation, soit comme couverture, soit comme « entraînement ». Et dans le dernier cas, le jeu en question, Modern Warfare 2, avait connu la controverse pour une scène où le joueur pouvait abattre des civils sans défense. Dans les fusillades précédentes, on savait juste que les auteurs jouaient à une poignée de jeux, et qu’éventuellement ils réutilisaient leur imagerie. Le reste (combien de temps ils y jouaient, est-ce qu’ils s’entraînaient dessus, etc.) n’était que pure spéculation. Dans le cas du tueur, Anders Behring Breivik, tout était documenté. Il n’y avait qu’à se baisser et en profiter. Or, très curieusement, il n’en a rien été. Une poignée de paragraphes et de dépêches AFP laconiques, quelques mises en causes stupides de World of Warcraft (il faut croire que Modern Warfare 2 était trop compliqué à retenir), le retrait de certains jeux d’une chaîne norvégienne de supermarchés… et c’est tout. Pas de projets de loi, quasiment pas de demande d’interdiction, quasiment pas d’éditoriaux hystériques, pas de débats télévisés à la noix… Pour comprendre à quel point les jeux vidéo n’ont pas été montrés du doigt, il suffit de comparer leur situation un an après la tuerie avec celle de l’écrivain Richard Millet, qui en prend plein la poire depuis quelques mois pour son Éloge littéraire d’Anders Breivik de 18 pages (attention, il ne s’agit pas de s’écharper sur le contenu de cet éloge, mais de comparer cette polémique médiatico-littéraire avec la non-polémique autour de notre loisir). Les fusillades suivantes de Toulouse et d’Aurora ont confirmé cette inversion de polarité sur la question de la violence vidéoludique. Dans le premier cas, la mise en cause des jeux vidéo s’est réduite à trois fois rien. Dans le deuxième cas, c’est Batman qui a pris (assez mollement, d’ailleurs), le tueur ne jouant vraiment qu’à Guitar Hero.

4/ La législation

Avant les jeux vidéo, il y avait déjà eu quelques tentatives pour légiférer sur la violence à la télévision, mais elles ont globalement échoué, surtout aux États-Unis. C’est avec la tuerie de Columbine qu’on a vu apparaître les projets de loi visant à restreindre la vente des jeux « violents » aux mineurs, ainsi que les « class action lawsuits » visant à démontrer la responsabilité pénale de l’industrie du jeu vidéo dans la multiplication de ces tueries. L’affaire Devin Moore, du nom d’un jeune tueur de flics affirmant avoir agi sous l’influence de GTA Vice City, a accéléré ce double mouvement. L’apothéose a été en 2005 l’affaire Hot Coffee, déjà mentionnée, suivie d’un projet de loi du démocrate californien Leland Yee visant à soumettre les jeux vidéo au « test de Miller » servant à définir l’obscénité (et utilisé pour la pornographie). En Allemagne, ce sont les amoklaufe successifs d’Erfurt (2002), d’Emsdetten (2006) et de Winnenden (2009), qui ont incité plusieurs personnalités politiques locales à réclamer l’interdiction de production et de distribution des « killerspiele » (cette revendication a d’ailleurs été inscrite temporairement dans le programme du gouvernement de coalition), ainsi que l’annulation de tous les évènements où l’on pourrait pratiquer ce genre de jeux. En France et en Europe, c’est l’affaire Rule of Rose, déjà mentionnée, qui a inspiré des projets de loi visant à interdire totalement certains jeux vidéo « violents ». Et en Suisse, des motions allant dans ce sens ont été récemment adoptées par divers parlements cantonaux et nationaux.

Or, aucun de ces projets n’a abouti. Jamais la responsabilité pénale de l’industrie n’a pu être établie dans des cas de fusillades, et jamais la « video game defense » n’a pu sauver un accusé, malgré les efforts répétés de Jack Thompson… ou peut-être à cause d’eux, car à la suite de ses frasques, personne n’a réessayé d’attaquer en justice des développeurs ou éditeurs de jeux. Du côté des tentatives d’interdire la vente de certains jeux « violents » aux mineurs, plusieurs projets de loi ont été votés par différents états américains, mais tous ont été déboutés au pénal au motif qu’ils étaient « anticonstitutionnels ». Une seule loi, celle de Leland Yee en Californie, a pu faire son chemin jusqu’à la Cour Suprême, et pendant quelques mois, les esprits se sont échauffés, car tout le monde attendait le verdict final et la jurisprudence qui aurait pu suivre. Au final, même cette loi a été rejetée. Bien sûr, il y a eu pendant quelques semaines, voire quelques mois, des articles de protestation, mais ce n’était pas à proprement parler une polémique : plutôt le dernier râle des vaincus. Car à la suite de cette ultime défaite, plus personne n’a tenté de légiférer aux États-Unis sur les jeux « violents ». Dans les autres pays occidentaux non plus, d’ailleurs. En France, il y a eu une dernière demande en 2009, qui n’a pas fait grand bruit, entre autres parce qu’elle n’a pas abouti. En Allemagne, les opposants à l’interdiction des « killerspiele » ont fini par se faire entendre, et les députés ont préféré mettre l’accent sur la pédagogie plutôt que sur la législation (bien que le mécanisme « d’indexation » marche comme une interdiction de fait pour certains jeux). Quant à la Suisse, bien que certaines motions d’interdiction aient été votées, le Conseil Fédéral (l’équivalent de notre gouvernement) était tellement peu enthousiaste à l’idée de les appliquer qu’il a décidé de les geler, dans l’indifférence générale. Même les tueries d’Oslo et d’Utøya n’ont pas suffi à relancer le débat, alors que celui sur les armes à feu n’a jamais perdu en intensité depuis Columbine.

5/ La recherche

Tout au long des années 1990, la recherche scientifique sur les effets de la violence des médias était abondante, mais il n’y avait pas grand-chose sur la violence des jeux vidéo en particulier. Les choses ont changé de manière radicale avec les travaux de Craig Anderson et d’autres psychologues « behavioristes » (Brad Bushman, Douglas Gentile…), secondés par leurs collègues allemands (Christian Pfeiffer, Werner Hopf…). Ces travaux ont dominé le débat public pendant une dizaine d’années, bénéficiant d’une couverture médiatique importante ET unilatérale, de la légitimité scientifique des revues qui les ont publiés (Pediatrics, Journal of American Medical Association…), d’un parrainage de la part d’associations de médecins (American Psychological Association, American Academy of Pediatrics…), et d’une utilisation politique (notamment dans des projets de loi visant à interdire certains jeux « violents » aux mineurs). A ces travaux qui ont le mérite d’avoir été validés scientifiquement, il faut ajouter les déclarations fracassantes, dénuées de fondement, mais provenant de chercheurs plus ou moins établis dans leur domaine (Ryuta Kawashima, Akio Mori, Susan Greenfield, Steve Pope…).

Or, cette domination est contestée depuis quelques années (quoi que l’on pense par ailleurs de la qualité ou de la pertinence de cette contestation). Sur le plan politique, aucune caution scientifique apportée par les travaux de Craig Anderson & cie n’a suffi à convaincre les juges qui ont rejeté l’une après l’autre les lois américaines proposant d’interdire les jeux « violents » aux mineurs. Sur le plan scientifique, Craig Anderson a annoncé l’an dernier qu’il allait passer à autre chose, ayant fait le tour de la question. Et ses collègues (Douglas Gentile, Brad Bushman…) commencent à étudier les effets « positifs » de certains jeux vidéo. Par ailleurs, les travaux d’autres chercheurs comme Cheryl Olson et Christopher Ferguson, qui rejettent la méthodologie et les conclusions des études « behavioristes », commencent à se faire remarquer. D’ailleurs, sur le plan médiatique, ces travaux sont cités assez souvent en contrepoint à ceux de leurs collègues. Certes, ces derniers bénéficient toujours d’une certaine couverture, mais ils n’intéressent plus autant qu’avant, et surtout, ils ne font plus l’unanimité dans les médias généralistes. Le dernier exemple en date est celui du grenoblois Laurent Bègue, qui a retenu l’attention avec ses propres études sur les jeux « violents ». Il est vrai que ses études ont fait l’objet d’une poignée d’articles et de reportages télévisés, mais certains lui étaient ouvertement hostiles (L’Express, L’Humanité…), et la plupart d’entre eux donnaient la parole à la contradiction (quoi que l’on puisse penser, encore une fois, de la qualité ou de la pertinence de celle-ci). Il est vrai aussi qu’à chaque étude ou article, la machine est momentanément relancée… une ou deux semaines, pas plus, avant que tout le monde passe à autre chose. Et à l’étranger, la couverture médiatique de ces études est sporadique, voire inexistante. Rien à voir avec l’effervescence d’il y a quelques années.

6/ La littérature

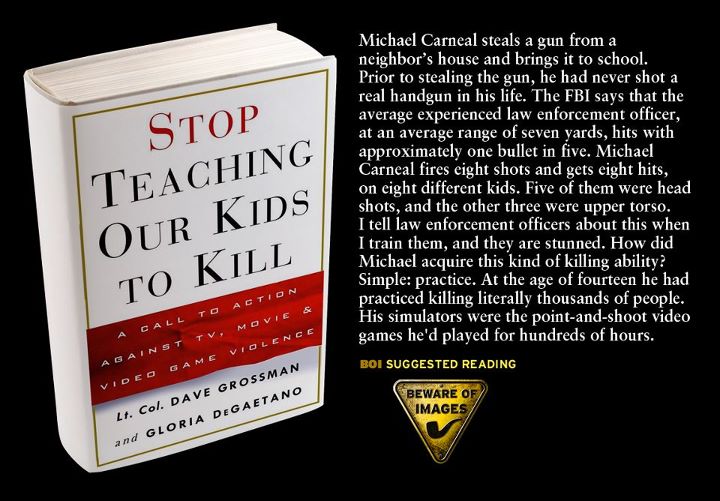

Quand Dave Grossman (ancien officier des Rangers, psychologue et historien militaire) a co-écrit Stop Teachning our Kids To Kill en 1999, c’est devenu presque instantanément la Bible des détracteurs de la violence des médias (et des jeux vidéo en particulier). Besoin d’un expert ? Le nom de Grossman arrivait en tête de liste, premier ex-æquo avec Craig Anderson. Besoin de démontrer que les jeux « violents » peuvent pousser au crime ? Il suffisait de citer la thèse centrale du livre, selon laquelle ces jeux, vendus par l’industrie à des enfants en toute connaissance de cause, sont utilisés par l’armée américaine pour désensibiliser les soldats au meurtre (quitte à broder un peu en affirmant que ces jeux étaient conçus à l’origine pour ça). C’était une accusation très sérieuse, et elle a inspiré et engendré des camions entiers de partisans de l’interdiction des jeux « violents » dans le monde entier, pendant quasiment une décennie. Et naturellement, il y a eu d’autres livres très critiques sur la violence vidéoludique (que ce soient des essais ou des romans), mais aucun n’a eu autant d’impact que le livre de Grossman, dont la plupart se sont d’ailleurs inspirés.

Récemment, deux livres très critiques envers le jeu vidéo sont parus, l’un en allemand, l’autre en anglais, puis en français. Le premier, Game Over, est l’œuvre d’un allemand installé en Suisse, le Docteur Rudolf Hänsel, l’un des partisans les plus acharnés d’une interdiction totale et internationale des « killerspiele ». Ce livre est la synthèse de toutes les critiques (souvent à la limite du conspirationnisme) qu’il a pu leur adresser depuis bientôt 10 ans. Personne ou presque n’en a parlé dans les médias généralistes allemands. Il n’y a qu’une poignée de sites vidéoludiques qui lui ont accordé un peu de leur attention, pour mieux en rire. Le deuxième livre, en revanche, est beaucoup plus sérieux. Il s’agit de Childhood Under Siege du juriste canadien Joel Bakan, qui est paru cette année en français sous le titre Nos enfants ne sont pas à vendre, avec une préface du psychologue Didier Pleux (ainsi qu’au Québec sous le titre Mon enfant n’est pas à vendre). Ce livre fait le tour des pratiques les plus odieuses des grandes entreprises pour abuser des enfants (de leur temps, de leur argent, de leurs émotions…) afin d’accroître leurs profits. Les deux premiers chapitres sont consacré aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux. Contrairement à de nombreux critiques paresseux, Bakan ne se contente pas de balancer la même rengaine contre les jeux « violents » : il accuse les concepteurs de jeux en ligne (notamment les « casual games », les « social games » et les sites d’animaux virtuels) de rendre leurs jeux le plus addictifs possibles, en manipulant sciemment les émotions des enfants au moyen de techniques issues de la psychologie comportementale. Ce ne sont pas des accusations en l’air, loin de là : il est allé chercher ses sources directement dans la presse spécialisée comme Kotaku ou Gamasutra (en particulier l’article Behavioral Game Design de John Hopson). Le livre a reçu une couverture médiatique correcte (quelques articles de presse et passages à la radio ou a la télé), sans plus. A ce jour, sa thèse n’a été discutée par aucun organe de la presse ou du Web vidéoludique, et n’a inspiré aucune action contre l’industrie. On peut donc affirmer haut et fort que les concepteurs de jeux vidéo sont des prédateurs d’enfants assoiffés de profits, au point de leur vendre des drogues de plus en plus dures, fabriquées au moyens des techniques les plus sophistiquées… tout le monde s’en fout.

Conclusion et perspectives :

On l’a vu, cette année-là, il y avait bien matière à polémique. Mais il n’y a pas eu pour autant de véritable polémique, ni sur le plan politique, ni sur le plan judiciaire, ni sur le plan médiatique, ni sur le plan scientifique, ni sur le plan littéraire. Certes, cela n’a pas empêché les uns et les autres d’appeler aux armes et de hurler à la mort sous le moindre prétexte. C’était déjà ridicule au lendemain des tueries d’Oslo et d’Utøya, et on a touché le fond l’année suivante avec notamment la « ruée vers Laure ». Cela dit, de plus en plus de voix se font entendre pour expliquer qu »il n’y a pas lieu de défendre quelque chose qui n’est pas réellement attaqué. C’est bon, cette fois on peut baisser les armes, sortir de la forteresse qui n’est plus assiégée depuis longtemps, cesser de s’acharner sur ce qui n’est plus qu’un cadavre. Sur le sujet de la violence des jeux vidéo, il n’y a plus de polémique, seulement des « non-polémiques » ou des « polémiquettes » que, le plus souvent, nous nous fabriquons pour nous-mêmes, tout seuls comme des glands. Ce que le rôliste Gary Pellino expliquait il y a quelques années au sujet de ses coreligionnaires : « La source du mythe du préjugé […] est, au bout du compte, nous-mêmes : nous nous disons opprimés, parce que nous aimons ce sentiment de haine envers l’oppresseur. »

Est-ce à dire que tout est fini ? Pas forcément. Certes, en 2011 les pétards étaient mouillés, mais il suffit d’une seule personne pour conserver la poudre au sec et allumer la mèche quand les conditions sont réunies. Et même si la question de la violence vidéoludique semble has-been, il existe d’autres sujets de controverse, comme le sexisme, ou plus généralement, la place des femmes dans le jeu vidéo. Et l’année 2012 nous a montrés à plusieurs reprises que non seulement c’était la nouvelle pierre d’achoppement, mais qu’on n’avait pas fini d’en parler. Ce sera le sujet d’un prochain article, renvoyé comme d’habitude aux calendes grecques.

Tags: Allemagne, controverse, Craig Anderson, jeux violents, killerspiele, laurent bègue, Norvège, recherche, scandale, violence

Shane Fenton est joueur depuis les années 80, et joueur passionné depuis 1990. Ouais, à peu près comme tout le monde ici, quoi. Sauf qu'en plus, il cause. Beaucoup. Mais alors beaucoup. C'est pas sain pour lui qu'il cause autant. Faudrait plutôt qu'il joue.

Email | Tous les posts de Shane Fenton

J’ai longtemps attendu un nouvel article de ta part et je ne suis pas déçu.

Ton article est bien construit est très intéressant.

Merci